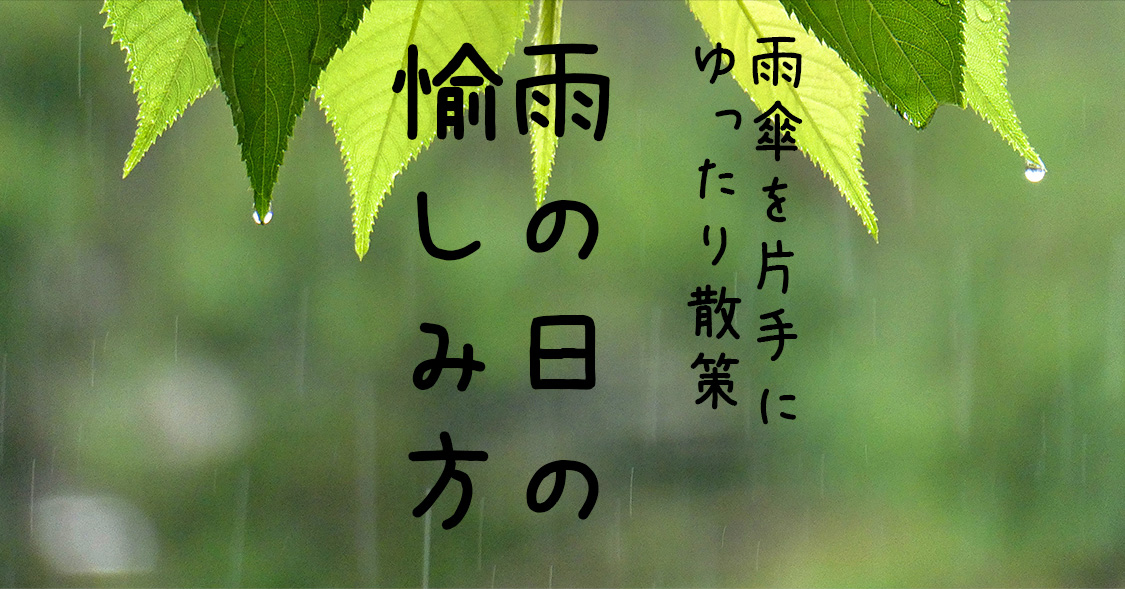

"晴れの日とは一味違った趣のある雨の日のおかげ横丁。

雨傘を片手にしっとりと雨の風情に包まれながら、心に残る素敵な雨の日の思い出を作りませんか。

赤福の折箱には、三重県各地の四季の行事や風物・神宮のお祭りを版画で綴った栞、「伊勢だより」が日替わりで添えられています。その連作はまるで「伊勢の歳時記」。これらはすべて、版画家の徳力富吉郎氏(1902~2000)によるもの。徳力氏によって描かれた温かみのある版画を堪能できます。

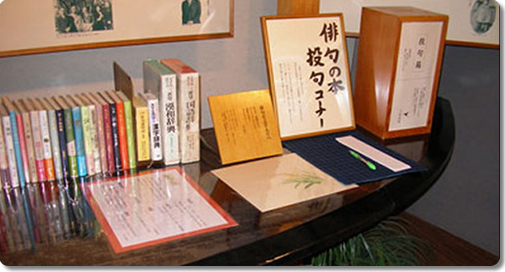

昭和・平成の俳句界をリードした山口誓子氏(1901~1994)。俳句雑誌「ホトトギス」への投句で高浜虚子に注目され俳壇に登場しましたが、太平洋戦争中に結核を患い、三重で療養生活を送りました。その後、伊勢を多くの作品に取り上げました。

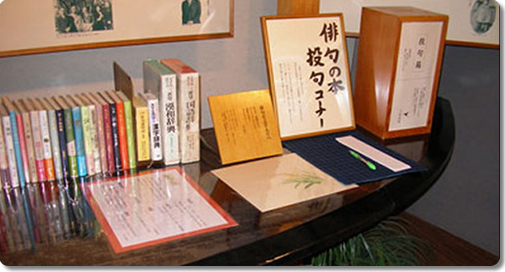

俳句館には俳句の本コーナーとともに、投句箱も。ちょっと腰をかけ、俳句の本を読んだり、投句をしたり…。伊勢志摩の旅の思い出を俳句に詠んでみてはいかがでしょうか。

神話、版画、俳句と伊勢の文化を楽しんだら、雨音を楽しみながら季節の果物をそのまま絞ったフレッシュジュースで一息。寒い時期は、ミネストローネなどのスープで体を温められます。

フルーツラボがあるのは、「井戸の世古」と呼ばれる細い通り。伊勢の道を歩くと、家々の間を縫うように小さな路地がたくさん目につきます。 伊勢ではこれを「世古」と呼び、江戸から明治の頃には、名前が付いているものだけでも百三十以上あったと記録されています。

世古は「迫」と同義で、両方から迫りあった細い道を意味したとか、「狭い」「処」、すなわち「狭処(せこ)」が世古に転化したものといわれています。 今では大半の世古は拡張されるなどして姿を消していますが、今でも暮らしの中に生き続け、子供達の遊び場などになっています。

"晴れの日とは一味違った趣のある雨の日のおかげ横丁。雨傘を片手にしっとりと雨の風情に包まれながら、心に残る素敵な雨の日の思い出を作りませんか。

赤福の折箱には、三重県各地の四季の行事や風物・神宮のお祭りを版画で綴った栞、「伊勢だより」が日替わりで添えられています。その連作はまるで「伊勢の歳時記」。これらはすべて、版画家の徳力富吉郎氏(1902~2000)によるもの。徳力氏によって描かれた温かみのある版画を堪能できます。

昭和・平成の俳句界をリードした山口誓子氏(1901~1994)。俳句雑誌「ホトトギス」への投句で高浜虚子に注目され俳壇に登場しましたが、太平洋戦争中に結核を患い、三重で療養生活を送りました。その後、伊勢を多くの作品に取り上げました。

俳句館には俳句の本コーナーとともに、投句箱も。ちょっと腰をかけ、俳句の本を読んだり、投句をしたり…。伊勢志摩の旅の思い出を俳句に詠んでみてはいかがでしょうか。

神話、版画、俳句と伊勢の文化を楽しんだら、雨音を楽しみながら季節の果物をそのまま絞ったフレッシュジュースで一息。寒い時期は、ミネストローネなどのスープで体を温められます。

フルーツラボがあるのは、「井戸の世古」と呼ばれる細い通り。伊勢の道を歩くと、家々の間を縫うように小さな路地がたくさん目につきます。 伊勢ではこれを「世古」と呼び、江戸から明治の頃には、名前が付いているものだけでも百三十以上あったと記録されています。

世古は「迫」と同義で、両方から迫りあった細い道を意味したとか、「狭い」「処」、すなわち「狭処(せこ)」が世古に転化したものといわれています。 今では大半の世古は拡張されるなどして姿を消していますが、今でも暮らしの中に生き続け、子供達の遊び場などになっています。