【5/23~6/4】伊勢の匠展~伝統工芸品の展示と販売~

日 時/令和7年5月23日(金)〜6月4日(水) 10:00〜17:00

場 所/赤福 本店別店舗【入場無料】

出展予定/伊勢和紙、伊勢一刀彫、伊勢提灯、漆器、伊勢根付、和釘、伊勢春慶、漆塗、伊勢絽刺し、籐細工、神殿、伊勢擬革紙、伊勢玩具、那智黒石 ほか

※諸事情により内容が一部変更になる場合がございまます。

お伊勢参りは、古くから庶民のあこがれでした。

全国から旅してきた人々は神宮参拝を終えると、伊勢の地で故郷へのお土産、すなわち伊勢に来た証をもって帰りました。

伊勢には歴史の中で育まれ、普段の暮らしに溶け込んだ新都ならではの伝統工芸が多く残っています。

匠の手でひとつひとつ作られた作品は、長く大切に使いたいと思わせるものばかり。

素朴かつ、精巧な伊勢の伝統工芸・工芸品の数々を手に取り、暮らしに加えてみるのはいかがでしょうか。

神宮の造営に奉仕する宮大工がご遷宮時の残材を使って縁起物を彫り始めたのが始まりと言われ、その後、伊勢参りのお土産として発展しました。

大きなノミで大胆に、力強く木の角を取り、神鶏や恵比寿様など様々な作品を彫ります。香りのよい楠や檜を使用し、磨きや彩色をせずに刀痕をそのまま残すため、素朴な中にも力強さと温かみがあります。

江戸時代末期から昭和30年ごろにかけて伊勢で盛んに作られていた漆器です。

室町時代に神宮の宮大工が造営材の払い下げを受け、白木のままの箱を作り、その上に春慶漆(生漆)をかけたのが始まりとされています。

檜の木地に弁柄や柿渋で下塗りをし、透明な朱合い漆または春慶漆を塗ったもので、赤みがかった木地に木目が透けて見えるのが特徴です。

江戸時代、御師が諸国を巡り歩いた際に神殿の注文を受け、神宮の宮大工が仕事の合間に作るようになったのが始まりと言われています。

神宮の神殿、唯一神明造と呼ばれる建築様式を忠実に模しており、材料には木曽檜を使用し、屋根は茅葺です。

照明器具として生産された提灯は祭礼場面や装飾での用途も多かったため、「伊勢の提灯」は遷宮行事の際に主に作られていました。

神宮のご遷宮が長く行われてきたことを考えると、かなり古くからあったと推測されますが、詳しいことはわかっていません。

戦後の伊勢市内では十数軒の製造元がありましたが、現在は岩田提灯店一軒のみになっています。

江戸時代、巾着や煙草入れを帯に下げる留め具として用いられ、伊勢参りのお土産としても人気がありました。

幕末から明治時代にかけて作を成した名人・鈴木正直により彫刻美術として高められ、現在活躍する作家もその作風を受け継いでいます。

組成が密で固い「朝熊黄楊(あさまつげ)」を使用するのが特徴です。

明治初期から神宮御用紙として神宮大麻の奉製に使用されてきました。

原料になるのはコウゾ・ガンピ・ミツマタ・バショウなどの植物の樹皮です。靭皮(じんぴ)と呼ばれる樹木の外皮のすぐ内側にある柔らかな部分から繊維を取り出し、丹念に不純成分を取り除き、叩き解した繊維を水中に分散させ、簀桁(すけた)を使ってすくいあげ、張り板に張って乾燥させて作られています。

表面にしわや色を付け、革のような風合いに加工した和紙です。

江戸時代には擬革紙で作った煙草入れが伊勢参りのお土産として流行しました。昭和初期頃になると皮革や新素材が出回り、従来の技術が途絶えてしまいましたが、平成25年に製造技術が復元されました。

飛鳥時代から明治時代初期までは、和釘が各種建築物に用いられていました。

洋釘の丸い軸と違い、軸の部分全体が角錐状で、一本一本手で叩いて作られるため、微妙な凹凸があり、表面積が大きくなるため、食いつきが良いと言われています。神社、仏閣、城など古建築物の修理・復元には今でも使用されています。

木地の調整からすべて手作業で丁寧に行い、伊勢春慶塗りを始め、透明漆・色漆などで漆器等を仕上げます。

絽刺しの技法に「伊勢志摩の特別な色」を加えた物を伊勢絽刺しといいます。特別な色とは、この地方の海女たちが貝などから

取れる染色液でセーマン・ドーマンを描き、魔除けにしていました。

場 所/赤福 本店別店舗【入場無料】

出展予定/伊勢和紙、伊勢一刀彫、伊勢提灯、漆器、伊勢根付、和釘、伊勢春慶、漆塗、伊勢絽刺し、籐細工、神殿、伊勢擬革紙、伊勢玩具、那智黒石 ほか

※諸事情により内容が一部変更になる場合がございまます。

お伊勢参りは、古くから庶民のあこがれでした。

全国から旅してきた人々は神宮参拝を終えると、伊勢の地で故郷へのお土産、すなわち伊勢に来た証をもって帰りました。

伊勢には歴史の中で育まれ、普段の暮らしに溶け込んだ新都ならではの伝統工芸が多く残っています。

匠の手でひとつひとつ作られた作品は、長く大切に使いたいと思わせるものばかり。

素朴かつ、精巧な伊勢の伝統工芸・工芸品の数々を手に取り、暮らしに加えてみるのはいかがでしょうか。

伊勢一刀彫

神宮の造営に奉仕する宮大工がご遷宮時の残材を使って縁起物を彫り始めたのが始まりと言われ、その後、伊勢参りのお土産として発展しました。

大きなノミで大胆に、力強く木の角を取り、神鶏や恵比寿様など様々な作品を彫ります。香りのよい楠や檜を使用し、磨きや彩色をせずに刀痕をそのまま残すため、素朴な中にも力強さと温かみがあります。

伊勢春慶

江戸時代末期から昭和30年ごろにかけて伊勢で盛んに作られていた漆器です。

室町時代に神宮の宮大工が造営材の払い下げを受け、白木のままの箱を作り、その上に春慶漆(生漆)をかけたのが始まりとされています。

檜の木地に弁柄や柿渋で下塗りをし、透明な朱合い漆または春慶漆を塗ったもので、赤みがかった木地に木目が透けて見えるのが特徴です。

伊勢の神殿

江戸時代、御師が諸国を巡り歩いた際に神殿の注文を受け、神宮の宮大工が仕事の合間に作るようになったのが始まりと言われています。

神宮の神殿、唯一神明造と呼ばれる建築様式を忠実に模しており、材料には木曽檜を使用し、屋根は茅葺です。

伊勢の提灯

照明器具として生産された提灯は祭礼場面や装飾での用途も多かったため、「伊勢の提灯」は遷宮行事の際に主に作られていました。

神宮のご遷宮が長く行われてきたことを考えると、かなり古くからあったと推測されますが、詳しいことはわかっていません。

戦後の伊勢市内では十数軒の製造元がありましたが、現在は岩田提灯店一軒のみになっています。

伊勢根付

江戸時代、巾着や煙草入れを帯に下げる留め具として用いられ、伊勢参りのお土産としても人気がありました。

幕末から明治時代にかけて作を成した名人・鈴木正直により彫刻美術として高められ、現在活躍する作家もその作風を受け継いでいます。

組成が密で固い「朝熊黄楊(あさまつげ)」を使用するのが特徴です。

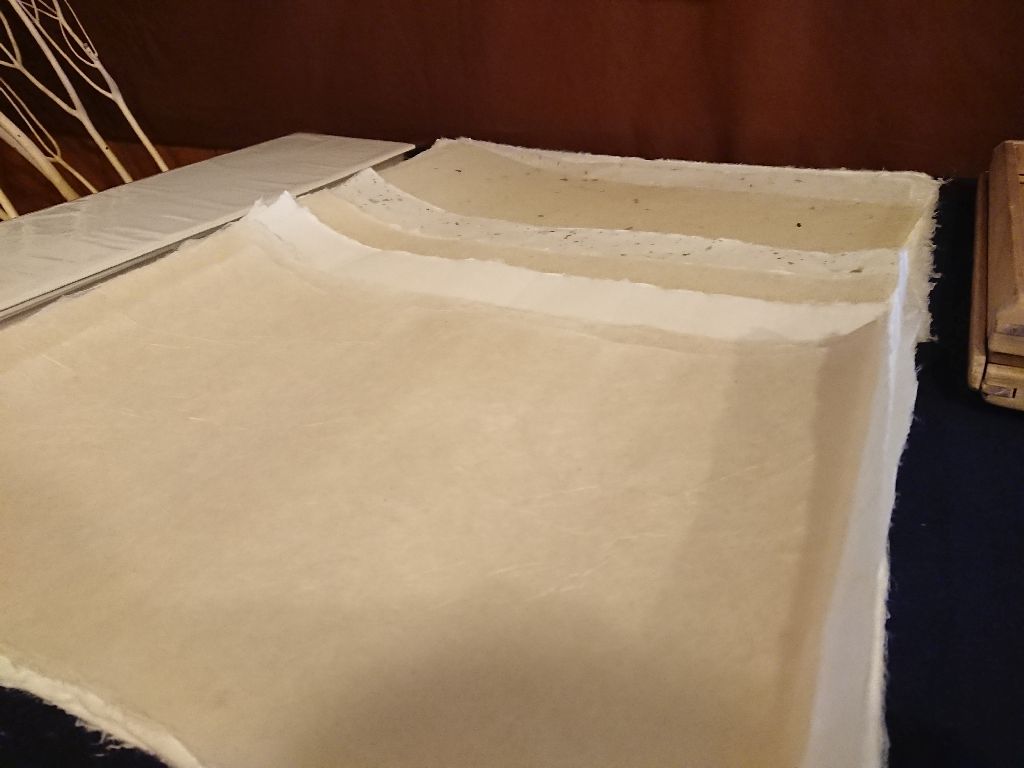

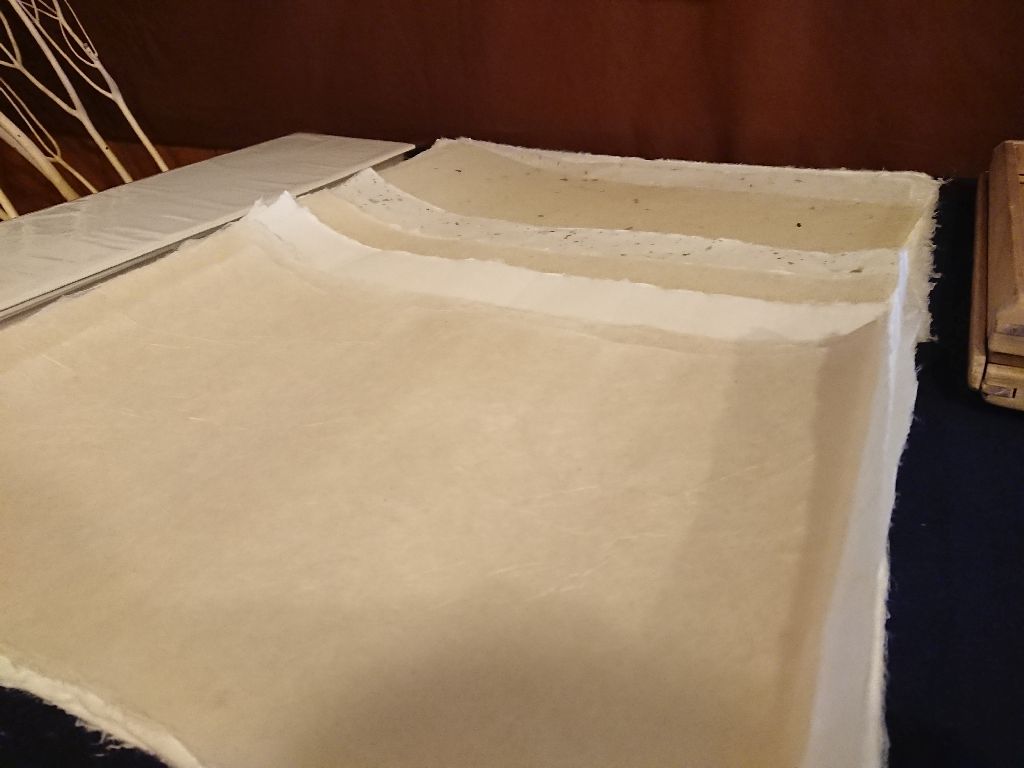

伊勢和紙

明治初期から神宮御用紙として神宮大麻の奉製に使用されてきました。

原料になるのはコウゾ・ガンピ・ミツマタ・バショウなどの植物の樹皮です。靭皮(じんぴ)と呼ばれる樹木の外皮のすぐ内側にある柔らかな部分から繊維を取り出し、丹念に不純成分を取り除き、叩き解した繊維を水中に分散させ、簀桁(すけた)を使ってすくいあげ、張り板に張って乾燥させて作られています。

伊勢擬革紙(いせぎかくし)

表面にしわや色を付け、革のような風合いに加工した和紙です。

江戸時代には擬革紙で作った煙草入れが伊勢参りのお土産として流行しました。昭和初期頃になると皮革や新素材が出回り、従来の技術が途絶えてしまいましたが、平成25年に製造技術が復元されました。

和釘

飛鳥時代から明治時代初期までは、和釘が各種建築物に用いられていました。

洋釘の丸い軸と違い、軸の部分全体が角錐状で、一本一本手で叩いて作られるため、微妙な凹凸があり、表面積が大きくなるため、食いつきが良いと言われています。神社、仏閣、城など古建築物の修理・復元には今でも使用されています。

漆塗(うるしぬり)

木地の調整からすべて手作業で丁寧に行い、伊勢春慶塗りを始め、透明漆・色漆などで漆器等を仕上げます。

伊勢絽刺し(ろざし)

絽刺しの技法に「伊勢志摩の特別な色」を加えた物を伊勢絽刺しといいます。特別な色とは、この地方の海女たちが貝などから

取れる染色液でセーマン・ドーマンを描き、魔除けにしていました。